2020年12月27日

アリのブログより年末のご挨拶

あっと言う間に年末ですね。

あっと言う間に年末ですね。ブログの記事の更新が滞っておりますがアリに興味をなくしたわけではない。

ただ・・・飼育が余りにも上手く行かなくて・・・ちょっと腐り気味か・・・現在飼育しているのを載せてみた。

左が7/17に採取したトビイロケアリ。

8匹採取してピーク時には6コロニーでワーカーも多く育ったけど、夏を超えたの頃には2コロニーになったうちの一つ。

ワーカーも随分と減ってしまっている。

右は9/15に山の端で採取した秋飛行の謎の大型ケアリ。

脱翅はしたけど産卵は来年か。左のトビイロケアリとほぼ等倍で写っている。

かつて初期ワーカーもトビイロケアリより大きい、まではつかんだがその先まで育てたい。

そういえばこの時に職務質問に遭ったんだった。ブログの説明もしたけど見てくれただろうか。

署内で「こんな人が夜間の灯火の下でしゃがんでるけどアリを観てるだけだから」って言っておいてもらうと助かるんだけどな。

10/3採取のアギトアリ。

脱翅はしたけど翅が残ってる。

来年は世話をしきれないから数は増やさないでおこうと思う。

でも・・・女王が歩いてるとついつい採取しちゃうんだよな。

皆様良いお年を。

2020年09月12日

秋の夜間採取・外れの日々

8/29だっけ、玄関の外灯にキイロシリアゲのオスが1匹だけ止まっていた。

謎のケアリやキイロケアリなども期待してアギトアリのいる山の端までいったが・・・

猛烈な残暑のせいか何も居なかった。

その後不安定な天候が続いて、1度出かけたが雨だったりして機会を逃していた。

9/9に昼間の雨後で少し風が強かったが夜間に同じ場所に出かけたが・・・

現地ではもっと雨が降っていたみたいでそのせいかその時も何も飛ばす。

キイロケアリとアギトアリはまだ先に期待ができる。

謎のケアリはかつて採取できたのが9/4で狙い目はその辺りなんだけど。

昨夜もスマホにアラームが届くほどの局地豪雨があった。

謎のケアリ、そんな不安定な天候の合間に飛び終わってて今年も採取できないかも知れん。

謎のケアリやキイロケアリなども期待してアギトアリのいる山の端までいったが・・・

猛烈な残暑のせいか何も居なかった。

その後不安定な天候が続いて、1度出かけたが雨だったりして機会を逃していた。

9/9に昼間の雨後で少し風が強かったが夜間に同じ場所に出かけたが・・・

現地ではもっと雨が降っていたみたいでそのせいかその時も何も飛ばす。

キイロケアリとアギトアリはまだ先に期待ができる。

謎のケアリはかつて採取できたのが9/4で狙い目はその辺りなんだけど。

昨夜もスマホにアラームが届くほどの局地豪雨があった。

謎のケアリ、そんな不安定な天候の合間に飛び終わってて今年も採取できないかも知れん。

2020年04月09日

石膏巣増産

アリを上手く飼育できなくて死滅させてしまう。

アリを上手く飼育できなくて死滅させてしまう。もう飼育は止めようか?とも考えたが、石膏巣の使い回しも病気の原因かも?

って、新たに石膏巣を作った。

風が強いので室内で段ボールを敷いて石膏を溶いた。

青色色素が皮膚に付いて手がゾンビ化した。

2016年に採取したオオズアリの女王が続けて死んで残りが1匹になって庭にリリースした。

また多女王のコロニーを採取してこなくては。

もうすぐクロナガアリも飛ぶ。

タグ :人工蟻巣

2019年11月19日

ダーウィンが来た サムライアリ編

さきほど録画を見たけど面白くて2回見た。

さきほど録画を見たけど面白くて2回見た。人工巣を利用しての奴隷狩りの再現も良くできてた。

画像はサムライアリの女王が突入してはりつけにされてる場面。

番組ではここから復活してクロヤマアリの女王を追い出して、女王になりすまして乗っ取りが成功するような流れ。

蟻酸も掛けられて動けなくてこの状態から復活できるんだろうか。

成功率は低いって解説はあったけど端折らないでやってほしいけど番組の時間もあるし・・・しかたないか。

逃れたクロヤマアリの女王はどうなるんだろう?

多雌の巣だとどうなるんだろう?とか色々疑問もわくね。

個人的には小学校高学年からアリに興味があって数十年見続けてきたけど、奴隷狩りに遭遇したのは僅かに3回。

居住地の環境にも因るんだろうけど1シーズンに40回も奴隷狩りを行うんだからもっと遭遇できても良いのにな。

サムライアリの分布って東高西低?とも思う。

2018年09月02日

又吉直樹のヘウレーカ・ヒアリの痛さレベルの話

もう9月&やっと9月っていう心境が同居するんだが・・・

アリ飼育の面では何とか酷暑を乗り切ってやっと・・・って感じか。

小規模脱走は何回かあったがそれぞれ順調でそのうち状況をまとめたい。

Eテレの又吉直樹のヘウレーカって番組で8/29にヒアリをやったので録画しておいた。

画像は、ヒアリの危険性がらみの話の中で九州大学の村上氏が自身の経験に基づく痛さレベルの話をされている場面。

パラポネラ、キイロスズメバチ、グンタイアリに続いてアギトアリと同着でヒアリは4位。

ちなみに私がこの中で刺されたのはクロスズメバチ・アシナガバチ・オオハリアリ。

どれも痛さレベルは3でヒアリと同じ。

オオハリアリには2回刺されてる(常態では差しません)けど、もう一度刺されても良いと思えるくらいのレベルだった。

ヒアリも無茶苦茶痛いってことは無いみたいだ。

ただ毒性レベルでは1ランク上だし、うっかりアリ塚を踏んだりしたら一度に複数発くらう可能性はあるな。

オオハリアリと同じレベルでもあまり経験したくないな。

一般局の「怖いぞ大変だぞパニックだぞ」を売る構成とは違って面白かった。

2017年09月29日

放蝶温室のトビイロケアリ・ケブカアメイロアリの動画をup

撮影しても大半は上手く撮れていないシーンばかりが続いてしまう。

大半を削除して編集し直してけど・・・

ケブカアメイロアリを撮り直したけどちょっと光量不足気味なのが残念。

トビイロケアリのワーカーの大きさからみて初期コロニーではないと判断できるのだが目視できるワーカーはかなり少ない。

ケアリがフタイロヒメアリと出会うシーンを撮れた。

動画はこちらから ↓

https://youtu.be/NEp3cnwDNac

2017年08月13日

橿原市昆虫館放蝶温室のウスキイロハダカアリの動画をup

体長1.5mm。

てっきりヒメアリ属のどれか!っていう思い込みから離れられなかった。

キイロヒメアリでもないし・・・

頭部、胸部の光沢の無さから見てイエヒメアリ?にしては2mmを超えるような個体が居ないし・・・

動画を良く見たら前伸腹節刺があるような・・・

当日撮った静止画を探してそれを確認・・・ヒメアリ属ではなかった。

で、ウスキイロハダカアリにたどり着いたのだが・・・たぶん合ってると思う。

かなりレアな種みたいだ。

動画はこちらから ↓

https://youtu.be/ukOcE6fVkQY

2017年08月02日

橿原市昆虫館放蝶温室のフタイロヒメアリの動画を公開

放蝶温室でフタイロヒメアリの動画も沢山撮った。

極小サイズで足も速いし撮るのがとても難しい。

多くの動画を残しても整理がつかなくて沢山削除したら・・・

他種に出会った時にムネボソアリのように伏せてやり過ごすシーンも撮れたんだがどこかへ行ってしまった。

放蝶温室内ではケブカアメイロアリ>オオシワアリ>に次いで良く見られる。

Jantの分布をみると本州では和歌山県のみが赤く塗られいる。

余り見る機会が無さそうな種だ。

動画はこちらから

↓

https://youtu.be/vyA1PJA-Oek

2017年06月18日

橿原市昆虫館放蝶温室再訪&テスト動画・オオシワアリ

前回行った時の記事を2013年4月23日付で書いてる。

その時はケブカアメイロアリの女王らしい死骸を見つけたけど上手く撮れなかった。

今回は季節も違うし温室っていう特殊効果で、どの種か飛んでないか?って期待したが・・・

翅アリは何も飛んだ痕跡も無かった。 ケブカアメイロアリとか・・・いつ飛ぶんだろう?また季節を変えて再訪したい。

温室効果で他に見られない新たな種も探したが・・・前回比較で普通のトビイロケアリを確認したのみだった。

もう一つの主目的、オリンパスのTG-4を買ったので温室に棲む種を撮り直す!

TG-4は画像だけじゃなく動画でもかなり寄って撮れる。

あれこれ撮って・・・編集して公開を考えているが・・・かなりの手間だ。

とりあえずオオシワアリの動画だけを載せてみた。

↓ 動画はこちらから youtubeに飛びます

https://youtu.be/9hBgFZd2bLs

アリを撮っていると複数の藪蚊が寄ってくる(温室内で作業する方は蚊取り線香を下げていた)。

当方は何匹かに献血してしまったが、1匹はパチンとしてオオシワアリに与えて撮影してみた。

TG-5が出たんだ。 これからTG-4がもっと安くなるかも

2014年08月26日

ダーウィンが来た 身近なアリ大研究編

録画を2回見ました。

クロオオアリのドラミングでの発音。

土中営巣種でもやるんだ。

床が木に比べると響かないように思えるんだが・・・人間の思い込み以上に伝達されているのかも。

できれば体に発音構造をもつ《鳴き声》とドラミングによる発音を分けて紹介して欲しかった。

トビイロシワアリがクロオオアリの巣穴に砂を投げ入れる場面。

相手が大型種でもやるんだ。

相手がオオズアリとアズマオオズアリの時に見たことがある。

餌を巡る戦いの末、数で圧倒して相手の巣穴まで押しかけた。

この時は巣穴を完全に塞いでしまった。

オオズアリやアズマオオズアリは巣穴を塞がれても翌日には巣穴を開けて普通に出入りしてた。

少ない戦いで一時的に餌場を完全把握する戦略。

凄いと思う。

クロオオアリのドラミングでの発音。

土中営巣種でもやるんだ。

床が木に比べると響かないように思えるんだが・・・人間の思い込み以上に伝達されているのかも。

できれば体に発音構造をもつ《鳴き声》とドラミングによる発音を分けて紹介して欲しかった。

トビイロシワアリがクロオオアリの巣穴に砂を投げ入れる場面。

相手が大型種でもやるんだ。

相手がオオズアリとアズマオオズアリの時に見たことがある。

餌を巡る戦いの末、数で圧倒して相手の巣穴まで押しかけた。

この時は巣穴を完全に塞いでしまった。

オオズアリやアズマオオズアリは巣穴を塞がれても翌日には巣穴を開けて普通に出入りしてた。

少ない戦いで一時的に餌場を完全把握する戦略。

凄いと思う。

2013年09月29日

地面の羽根飾り

2013年09月20日

アリ関連ニュース・見逃した人向けに貼っておきます

>働かないアリは長生き 琉大・辻教授ら研究チーム発見

元記事>琉球新報 9月18日(水)10時0分配信

>琉球大学農学部の辻和希(本名・辻瑞樹)教授と日本学術振興会の土畑重人特別研究員の研究チームはこのほど、働きアリよりも、働きアリの労働にただ乗りする、働かないアリの生存率の方が高いことを突き止めた。個々が社会の目標より自分の目標を優先してしまうことで社会をつくることができなくなるという、人間社会でもみられる「公共財ジレンマ」の実例を、人間と微生物以外で初めて発見した。研究成果は「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」(オンライン版)に掲載される。

辻教授は「この研究成果は人間がなぜ助け合うのかを理解するのにも役立つ」と強調した。

「公共財ジレンマ」とは、協力して社会をつくれば最終的な利益が大きいにもかかわらず、他者よりも大きな利益を得るために、他者の働きにただ乗りするという事態が起こり、社会をつくることができないことを指す。

研究チームがアミメアリを使い実験したところ、労働せずに産卵ばかり行うアリが交じっていることを発見し、それらは働きアリとは遺伝的に異なる系統に属することを確認した。働かないアリは、働きアリによる助け合いの利益にただ乗りしている。

研究によると、働きアリは働かないアリの分まで巣の外に出て労働するため「過労死」し、生存率が下がる。働かないアリは働きアリよりも多く子どもを産むが、その子どもは親と同様に働かない。だが、働かないアリのみの社会では、子孫を残すことはできないという。

自由競争の下では相手からの助けにただ乗りし利益を得た方が得であるにもかかわらず、助け合いの社会が発生することについて辻教授は、自然科学と社会科学の両分野で重要なテーマと指摘。「アリ社会において助け合いがなぜ生じるかを理解することが、ヒト社会の助け合いをより深く理解することにつながる」と研究の意義を強調した。

元記事の終わり

続きを読む

元記事>琉球新報 9月18日(水)10時0分配信

>琉球大学農学部の辻和希(本名・辻瑞樹)教授と日本学術振興会の土畑重人特別研究員の研究チームはこのほど、働きアリよりも、働きアリの労働にただ乗りする、働かないアリの生存率の方が高いことを突き止めた。個々が社会の目標より自分の目標を優先してしまうことで社会をつくることができなくなるという、人間社会でもみられる「公共財ジレンマ」の実例を、人間と微生物以外で初めて発見した。研究成果は「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」(オンライン版)に掲載される。

辻教授は「この研究成果は人間がなぜ助け合うのかを理解するのにも役立つ」と強調した。

「公共財ジレンマ」とは、協力して社会をつくれば最終的な利益が大きいにもかかわらず、他者よりも大きな利益を得るために、他者の働きにただ乗りするという事態が起こり、社会をつくることができないことを指す。

研究チームがアミメアリを使い実験したところ、労働せずに産卵ばかり行うアリが交じっていることを発見し、それらは働きアリとは遺伝的に異なる系統に属することを確認した。働かないアリは、働きアリによる助け合いの利益にただ乗りしている。

研究によると、働きアリは働かないアリの分まで巣の外に出て労働するため「過労死」し、生存率が下がる。働かないアリは働きアリよりも多く子どもを産むが、その子どもは親と同様に働かない。だが、働かないアリのみの社会では、子孫を残すことはできないという。

自由競争の下では相手からの助けにただ乗りし利益を得た方が得であるにもかかわらず、助け合いの社会が発生することについて辻教授は、自然科学と社会科学の両分野で重要なテーマと指摘。「アリ社会において助け合いがなぜ生じるかを理解することが、ヒト社会の助け合いをより深く理解することにつながる」と研究の意義を強調した。

元記事の終わり

続きを読む

2013年06月04日

ダーウィンが来たのハキリアリ

6/2の放送のダーウィンが来たの録画を見ました。

音のコミュニケーションについても少し取り上げてました。

発音のメカニズムとかハキリアリは発音の種類が多くて、10種類の発音を使い分けてるとか。

葉を切ってる時の音と幼虫に接しているときの音を放送してましたが随分と違ってました。

ハキリアリ以外の音を出しそうなフタフシアリは何種類くらい使い分けてるのだろう?

少なくとも警報と集合くらいはありそうだ。

音のコミュニケーションについても少し取り上げてました。

発音のメカニズムとかハキリアリは発音の種類が多くて、10種類の発音を使い分けてるとか。

葉を切ってる時の音と幼虫に接しているときの音を放送してましたが随分と違ってました。

ハキリアリ以外の音を出しそうなフタフシアリは何種類くらい使い分けてるのだろう?

少なくとも警報と集合くらいはありそうだ。

2013年04月27日

奈良県橿原市昆虫館の放蝶温室のアリの動画をUP

奈良県橿原市昆虫館に行ってきました。

放蝶温室は広くて植物も豊か。

多くの蝶が優雅に舞う空間はパラダイスみたい。

チョウもいいけど・・・

アリ好きは地面や樹皮にピントを合わせるのであった。 続きを読む

2012年03月07日

ダーウィンが来た!のミツツボアリ

ご無沙汰しておりました。

暖かくなってきましたね。

三寒四温を繰り返しつつアリの活動も活発になったらブログの更新も増えると思います。

ところで、日曜日の放送の録画を今日見ました。

ミツツボアリと聞いて、オーストラリアのそれと予想してました。

アリゾナにも居たんですね。

オーストラリアと同亜科同属なんだろうか?

食べたら美味しいんだろうか?

以下、視聴できなかった方のために大雑把に解説。 続きを読む

2011年01月11日

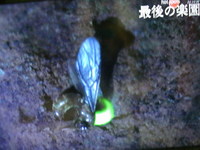

NHK最後の楽園:ヒカリコメツキムシが食べてた虫は?

NHKの番組、1月10日放送

〝hot spot最後の楽園 プロローグ地球・生命の物語〟の録画を先ほど見た。

写真は番組の一部。

ブラジルの草原のシロアリのアリ塚に棲むヒカリコメツキムシの幼虫の捕食シーン。

アリ好きの目から見れば、捕食されているのが膜翅目アリ科の羽アリであることは一目瞭然。

しかし福山 雅治のナビゲーターの言葉で

・・・アリ塚の主であるシロアリの羽アリを光でおびき寄せて捕食する・・・

と、誤認されたまま紹介されているところが残念。 続きを読む

2010年07月31日

近況

先週は酷暑日が続いた。

夕方部屋に戻ってきたらアリ棚の温度計は35.4度。

いったい昼間は何度だったんだろう。

クロヤマアリもハヤシクロヤマアリも餌場を開放型にしていたのに壊滅。

今年掘ってきたクロオオアリは繭が黴てしまった。

現存はオオズアリ、キイロシリアゲアリ、トビイロケアリのみ。

トビイロケアリは成虫は元気だが、少数の幼虫がいるだけで産卵もストップしている。

アメイロケアリはトビケのワーカーが次々死亡。

その後に女王も。

何か病気が流行ったみたい。

アリの飼育部屋は2階で1階よりもはるかに室温が上がりやすい。

特にヤマアリやオオアリを飼育するには現状じゃ無理だね。

小さな冷蔵庫でも買います。

できれば地下室を掘りたいけど。

夕方部屋に戻ってきたらアリ棚の温度計は35.4度。

いったい昼間は何度だったんだろう。

クロヤマアリもハヤシクロヤマアリも餌場を開放型にしていたのに壊滅。

今年掘ってきたクロオオアリは繭が黴てしまった。

現存はオオズアリ、キイロシリアゲアリ、トビイロケアリのみ。

トビイロケアリは成虫は元気だが、少数の幼虫がいるだけで産卵もストップしている。

アメイロケアリはトビケのワーカーが次々死亡。

その後に女王も。

何か病気が流行ったみたい。

アリの飼育部屋は2階で1階よりもはるかに室温が上がりやすい。

特にヤマアリやオオアリを飼育するには現状じゃ無理だね。

小さな冷蔵庫でも買います。

できれば地下室を掘りたいけど。

2010年01月23日

サムライアリの寄生率について

昨年12月12日の会報&サムライアリの寄生率の記事について、つくば・あべさんが土生の掲示板に書き込んでいてくれました。

掲示板の中で埋もれてしまわないように下記にコピー。

>ウィンドノットさんのブログに書き込もうとしたのだけど、2回も事故ったのでここに書き込みます。

つねさんは蟻研大会で会ってから、近所なので何度か話をしました。クロヤマを発掘調査する場所も紹介しました。サムライ比率ですが、彼はサムライ観察調査の基礎データとしてクロヤマを観察していたので比率が高いのだと考えられます。サムライの営巣している地域は営巣率が高くなると考えられますから。

巣口から出入りしているクロヤマアリ働蟻の様子でサムライのコロニーだと識別できるそうです。一覧表になっているように働蟻数が多いこと、クロヤマ働蟻の大きさにばらつきがあることで判断できるそうです。多数のクロヤマから蛹を捕ってくるのでばらつくそうです。といっても私には識別できません。慣れが必要なのでしょう。

彼の英文の文章を読むと、もっといろいろ書いてあると思いますよ。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 続きを読む

掲示板の中で埋もれてしまわないように下記にコピー。

>ウィンドノットさんのブログに書き込もうとしたのだけど、2回も事故ったのでここに書き込みます。

つねさんは蟻研大会で会ってから、近所なので何度か話をしました。クロヤマを発掘調査する場所も紹介しました。サムライ比率ですが、彼はサムライ観察調査の基礎データとしてクロヤマを観察していたので比率が高いのだと考えられます。サムライの営巣している地域は営巣率が高くなると考えられますから。

巣口から出入りしているクロヤマアリ働蟻の様子でサムライのコロニーだと識別できるそうです。一覧表になっているように働蟻数が多いこと、クロヤマ働蟻の大きさにばらつきがあることで判断できるそうです。多数のクロヤマから蛹を捕ってくるのでばらつくそうです。といっても私には識別できません。慣れが必要なのでしょう。

彼の英文の文章を読むと、もっといろいろ書いてあると思いますよ。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 続きを読む

2009年12月24日

アリ ハンドブック

アリ ハンドブック 1470円也

【目次】(「BOOK」データベースより)

アリの形態/アリの生活/採集の方法/飼育の方法/標本の作り方/本書の使い方/アリの亜科の検索/ノコギリハリアリ亜科/カギバラアリ亜科/ハリアリ亜科〔ほか〕

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

寺山守(テラヤママモル)

1958年秋田市生まれ。サイエンスライター。東京大学他で非常勤講師を兼任。専門は昆虫系統分類学、群集生態学、保全生物学。理学博士

久保田敏(クボタサトシ)

1956年東京都中野区生まれ。都立高校教諭(生物)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

続きを読む

タグ :アリ ハンドブック

2009年12月12日

会報&サムライアリの寄生率

楽しみにしております日本蟻類研究会の会報が届きました。

・・・英文・・・多すぎ。

それはさておき、どの項目にも興味を引かれるのだが・・・

サムライアリとクロヤマアリの巣を複数掘ってコロニー構成要員や巣の構造を綿密に調べた記事が。

その記事の調査主旨とは少し違うけどサムライアリの寄生率をうかがい知ることのできる記載が。

サムライアリの寄生率、以前から知りたい項目でありました。 続きを読む